【工匠精神三湘行】劉建偉:毫厘之間見“匠心”

來源:華聲在線

2019-05-20 20:38:05

毫厘之間見“匠心”

——記湖南省五一勞動獎?wù)芦@得者、湖南兵器長城機械有限公司鉗工劉建偉

湖南日報·華聲在線記者 胡信松 通訊員 肖軍勇 李杰明

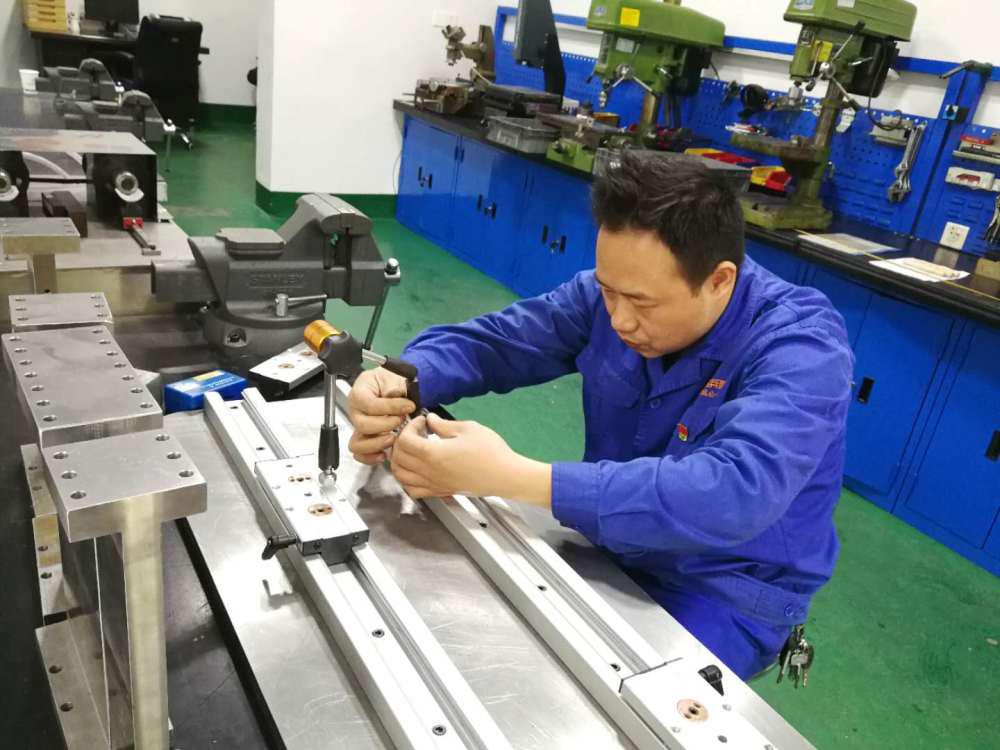

“導(dǎo)軌精度要達(dá)到頭發(fā)絲的三分之一,無法通過機床校正,最精細(xì)的東西還得靠人工。”5月20日,在湖南兵器長城機械有限公司“劉建偉技能大師工作室”,劉建偉正在為某新型導(dǎo)彈裝配檢測裝置校正底板導(dǎo)軌。

1996年,技校畢業(yè)的劉建偉被分配到湖南兵器長城機械有限公司,成為一名普通的鉗工。

起初,這個貌不驚人的年輕人并沒有引起大家的注意,師傅只是覺得這個小伙子吃得苦,多少個晚上一個人在車間汗流浹背地?fù)]舞著銼刀,苦練基本功。第一年,一把銼刀反復(fù)練習(xí),直到手掌起血泡,而后是老繭。

參加工作后,劉建偉覺得缺少的不光是經(jīng)驗,還有理論知識,他先后系統(tǒng)學(xué)習(xí)了《機械原理》《金屬加工工藝學(xué)》等大學(xué)工科課程。

鉗工是機械制造中最古老的金屬加工工種。隨著機床的發(fā)展和普及,大部分鉗工作業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)了機械化和自動化,但仍有一些精密加工需要依靠工人的手藝來完成。

鉗工這個行當(dāng),所處的單位不同,對技術(shù)的要求也不一樣。作為軍工企業(yè)的鉗工,在技術(shù)上的要求要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他行業(yè)。

“像我們做的軍工產(chǎn)品,如果出現(xiàn)次品可能就是災(zāi)難性的后果;產(chǎn)品優(yōu)劣,有時就取決于毫厘之間的較量,我們的長度單位都是以毫米和微米來計算。”通過無數(shù)汗水的浸泡和磨礪,劉建偉設(shè)計和制作的刀具、模具、量具、夾具等,其精度幾乎都能達(dá)到0.001毫米,表面粗糙度能達(dá)到0.2微米。

在精細(xì)加工方面練就的一手絕活,劉建偉逐漸成為公司里的“鉗工大拿”,公司科研生產(chǎn)遇到技術(shù)瓶頸時,只要他加入,“疑難雜癥”就能迎刃而解。

一次,公司加工一個新產(chǎn)品,精度要求特別高,最小窄槽只有0.5毫米、尺寸要求為正負(fù)0.01毫米,憑肉眼加工根本達(dá)不到精度要求,國內(nèi)也沒有這樣的專業(yè)加工設(shè)備。

面對正負(fù)0.01毫米的加工精度,很多人“怵頭”,這個用肉眼幾乎看不出來的變化,要用手工敲打出來,難度可想而知,劉建偉卻選擇了“知難而進(jìn)”。

他連續(xù)好幾天泡在車間里,在認(rèn)真消化圖紙的基礎(chǔ)上,憑借多年的實踐經(jīng)驗,通過反復(fù)試驗摸索,成功研制出一套專用刀具,其工作效率較傳統(tǒng)方法提高10倍,每年可為公司創(chuàng)造直接經(jīng)濟效益180多萬元。

這項操作法被湖南省職工技協(xié)命名為“劉建偉刀具加工法”。

“辦法總比困難多。”這是劉建偉經(jīng)常掛在嘴邊的一句話。遇到技術(shù)難題,劉建偉總會用這句話來鼓勵大家。

湖南兵器長城機械有限公司總經(jīng)理王雙云介紹,近幾年公司的軍品訂單多樣化,加工品種多、形狀復(fù)雜、尺寸及精度要求高,需鉗工制作的品種就有400余種,幾乎全無通用工具。

為了解決這一難題,劉建偉和大家反復(fù)查閱圖紙,研究工藝,仔細(xì)琢磨,最終設(shè)計制作了一套鉆、鉸、锪孔定位夾具,從而達(dá)到操作簡易、快速方便的目的,加工出來的產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上,還可提高工效4倍,大大降低了操作人員的勞動強度,每年可節(jié)約生產(chǎn)成本135萬元。

劉建偉先后獲得“湖南省技能大師”“湖南省百佳首席技師” “第十二屆全國技術(shù)能手”等稱號。

2016年,在湖南省“十行狀元、百優(yōu)工匠”競賽中,劉建偉一舉奪得“鉗工狀元”稱號;2017年被授予湖南省五一勞動獎?wù)隆?

23年來,劉建偉手中的鉗具換了一批又一批,他的雙手也磨出了厚厚的繭。這個從技校畢業(yè)的鉗工帶著謙遜與好學(xué),憑借一顆匠心與責(zé)任心,潛心鉆研“毫厘”之間的學(xué)問,為我國軍工事業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)青春與智慧。

金屬加工行當(dāng)里,有句話叫“鉗工累死人”,劉建偉解釋:“鉗工這種工作,要靠雙手去打磨各種零件,加工、裝配、修理,費時費力且強度極高,一般人不愿意干。”

但技藝需要傳承,劉建偉深知,先進(jìn)技術(shù)只有被更多的職工所掌握,才能發(fā)揮出更大的作用。他通過“傳、幫、帶”,將自己琢磨出的新方法、新技術(shù)傳授給其他鉗工,他帶的一批“80后、90后”徒弟,如今都成了公司技術(shù)骨干。

劉建偉說,最初是源于喜歡,而現(xiàn)在是出于責(zé)任。“如今技術(shù)工人的缺口非常大,年輕人不喜歡干這個,我就是想把這技藝傳承下去。”

■工匠感言

保持一顆平常心,耐得住寂寞,不計回報的堅守和努力,是工匠精神最重要的內(nèi)涵。

——劉建偉

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

廣西推行終身職業(yè)技能培訓(xùn)制度 促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)

- 5月20日,自治區(qū)政府新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會,解讀廣西推行終身職業(yè)技能培訓(xùn)制度實施意見。[詳細(xì)]

- 廣西新聞網(wǎng) 2019-05-20

廣西代表團(tuán)訪問新加坡和香港澳門紀(jì)實

- 5月11日-17日,自治區(qū)黨委書記、自治區(qū)人大常委會主任鹿心社又率廣西代表團(tuán)先后訪問新加坡和中國香港、澳門地區(qū),拜訪高層政要、舉行專題...[詳細(xì)]

- 廣西新聞網(wǎng) 2019-05-20

解決形式主義突出問題為基層減負(fù)工作推進(jìn)會召開

- 5月20日,自治區(qū)解決形式主義突出問題為基層減負(fù)工作推進(jìn)會在南寧召開,自治區(qū)黨委常委、秘書長黃偉京出席會議并講話。[詳細(xì)]

- 廣西新聞網(wǎng) 2019-05-20

連江:淺溪行舟畫中游 池湯泉水顯溫柔

- 華聲在線5月20日訊(記者毛欽楓)福建靠山臨海,降雨豐沛,水系發(fā)達(dá),地?zé)豳Y源豐富,溫泉遍布全省。這些點綴在山海之中的溫泉宛如八閩大地多...[詳細(xì)]

- 華聲在線 2019-05-20

湖南省律師行業(yè)懲戒工作會議召開

- 華聲在線5月20日訊(新湖南客戶端·華聲在線記者王為薇通訊員趙琨)今日,全省律師行業(yè)懲戒工作會議在長沙召開,省司法廳黨組成員、副廳長方...[詳細(xì)]

- 華聲在線 2019-05-20

部分全國人大代表、全國政協(xié)委員視察湖南法院工作

- 華聲在線5月20日訊(記者張鼎峰通訊員邱楊雨生)5月20日,在最高人民法院的組織下,來自內(nèi)蒙古、河南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆7個代表...[詳細(xì)]

- 華聲在線 2019-05-20

珠江防總2019年工作會議召開 陳武出席并講話

- 5月20日,珠江防汛抗旱總指揮部2019年工作會議召開。[詳細(xì)]

- 廣西新聞網(wǎng) 2019-05-20

教育部:足球特色校需確保每周一節(jié)足球課,否則將被一票否決

- 教育部近日將開展2019年全國青少年校園足球特色學(xué)校、試點縣(區(qū))和“滿天星”訓(xùn)練營創(chuàng)建工作,引導(dǎo)地方和學(xué)校廣泛開展校園足球活動。[詳細(xì)]

- 未來網(wǎng) 2019-05-20

教育部:2019年度軍事課骨干教師研修學(xué)員選調(diào)向邊少地區(qū)傾斜

- 根據(jù)通知,本次研修班共舉辦四期,學(xué)員選調(diào)重點向邊疆少數(shù)民族地區(qū)傾斜,向國防教育特色學(xué)校、示范學(xué)校傾斜,研修班的經(jīng)費由專項經(jīng)費列支。[詳細(xì)]

- 未來網(wǎng) 2019-05-20

"關(guān)愛殘疾人 關(guān)懷滿社區(qū)"助殘日活動走進(jìn)賓陽

- 活動由廣西壯族自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會維權(quán)部、賓陽縣民政局主辦,南寧市彩虹社會工作服務(wù)中心承辦,賓陽縣中華鎮(zhèn)政府、中華鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會、中...[詳細(xì)]

- 廣西新聞網(wǎng) 2019-05-20

蘭海高速一大貨車側(cè)翻 三千余箱哈密瓜散落一地

- 5月20日,在蘭海高速北海往南寧方向K2069+200(欽崇高速匝道口外側(cè)),一輛運哈密瓜的大貨車在避讓前方一輛小車時,由于司機操作不當(dāng)發(fā)生側(cè)翻...[詳細(xì)]

- 廣西新聞網(wǎng) 2019-05-20

民營企業(yè)活力足 中國經(jīng)濟氣質(zhì)佳

- [詳細(xì)]

- 未來網(wǎng) 2019-05-20

廣西高鐵推出商旅隨行平臺 構(gòu)建泛高鐵新零售

- 廣西高鐵推出商旅隨行平臺,構(gòu)建泛高鐵新零售模式。廣西新聞網(wǎng)記者 鄧昶 攝 “重聚生態(tài),共享未來。”5月19日,廣西高鐵商旅隨行平臺在南寧...[詳細(xì)]

- 廣西新聞網(wǎng) 2019-05-20